私もいろんなコーヒーに関するホームページを拝見させてもらって生豆のことに関して、だいたいは本に載っていることをそのまま載せているホームページが多く、コーヒー産地の説明(コーヒーベルト)などが説明されていますが、みなさんがすでに知っていると考え省略させていただきます。そしてコーヒー屋としての一歩進んだ情報を提供し、コーヒーとはそんなにも奥が深くおもしろい、そしておいしいものだということを再認識してもらえたらと考えています。

私もいろんなコーヒーに関するホームページを拝見させてもらって生豆のことに関して、だいたいは本に載っていることをそのまま載せているホームページが多く、コーヒー産地の説明(コーヒーベルト)などが説明されていますが、みなさんがすでに知っていると考え省略させていただきます。そしてコーヒー屋としての一歩進んだ情報を提供し、コーヒーとはそんなにも奥が深くおもしろい、そしておいしいものだということを再認識してもらえたらと考えています。

お客様の中にはコーヒーの生豆はどんな色なのか知らない人もいると思います。でもお客様の中には大変熱心に勉強されていてコーヒーに詳しい人がいます。“コロンビアならスプレモ、グァテマラならSHBが良い豆。”と知っている人がいます。でも現在の国内外のマーケットではそれだけでは本当に良い商品だとはいえません。たしかに、コロンビアのスプレモやグァテマラのSHBなどはその国ごとの基準の中で最上級のグレードなのですが、産地の明記されていないものはどこの産地かわからないスタンダード品です(グレードはスプレモ・SHB )。ということは、各国で精選工場に運ばれてきた、いろんな各国内の産地から集められたスタンダード品に使用する生豆はそこで等級ごとに仕分けされ出荷されます。その等級ごとの基準はコロンビアならスクリーンサイズ(豆の粒の大きさ)、グァテマラなら標高によって仕分けされます。ということはいろんな各国内の産地の生豆が、各国内でブレンドされているということと、味の基準は無いということです。(グレードは豆の粒の大きさや標高で各国により決められており味の基準は“欠点チェック方式”で、薬品臭・発酵臭・カビ臭・泥臭がチェック対象になり欠点が無かったコーヒーが良い商品となるわけで、優れている味覚をチェックしているわけではありません。)

では、そのスタンダード品を使うことのデメリットは何かというと、ロットが違えば当然味が違うことはもちろんのこと同じロットでも味のブレがでる可能性がおおきいという点です。ですからイメージしている味を求めて探し当てたとしてもその味が長続きしなく、また一から探し当てるまで苦労しなくてはならないという努力をしなければなりません。

そんなスタンダード品の中にも企業のブランドで“味を均一化”した商品があります。ブラジルなんかがよい例で、各企業ごとにクラフィシカドールと呼ばれる専門のテイスターがいてブラジル国内の豆から各ブランドごとに味をブレンドして創った商品です。この商品のメリットは味がブレにくいという点です。これはブランドごとに味の基準があり味によって規格がある商品なので比較的安定しています。ヒロコーヒーではブラジルサントスNO2#18のバイヨンというブランドの生豆を現在使っています。

地域を限定した商品もあります。コロンビアだとナリーニョ・ポパヤン・ブカラマンガなど地域を限定することによって味の特徴が違うため味のイメージが合えば比較的ブレは少ない商品です。しかしこれもいくらコロンビアのなかで地域を限定したからといっても生産地域が私たち日本人が考える県また地方といったふうにかなり広い範囲のため生豆を扱う業者が違えば同じ地域の豆でも買い付けする輸出業者が違い、味も変わってくるので注意が必要です。

現在ヒロコーヒーではメインのブレンドに使用するコロンビアはスプレモ“ブカラマンガ”を使用しています。少し酸味の出方がコロンビアらしくないのですが、なぜブカラマンガにしたのかというとメインのブレンド(マイルドブレンド)の焙煎度合(シティロースト)のときに、香りが良くブレンドに使用すると他の豆とまとまるところがあり、地域が限定されているので比較的安定した味が提供出来ると考え使用しています。

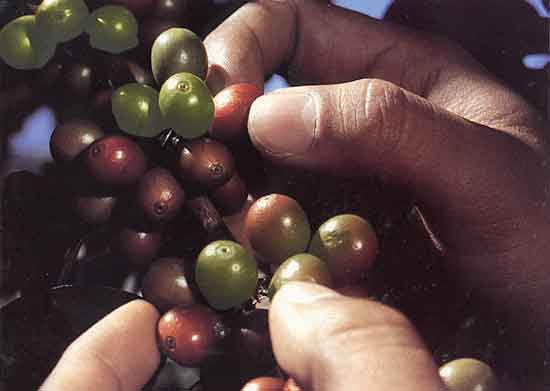

これよりも、もっと狭い範囲の生産地域(村や生産農家指定もある)で、品種の限定(原種のティピカやブルボン)などが分かっている商品を“スペシャリティコーヒー”といいます。これは当然ながら値段も高いです。

このようにヒロコーヒーで扱っている生豆はイメージにあった味で出来るだけ安定した商品を提供するためにブランドの品や産地の指定した商品を契約して扱っています。また、ヒロコーヒーの生豆に対する考え方は、コーヒーは農作物でニュークロップ(お米でいうなら新米)を使うことが一番良い状態と考えています。なぜなら生豆が新しければ、生豆の力は強くなり当然香りも強いということです。力が強いということは嗜好品で一番大事だとおもう口内に広がる“芳醇さ”があるという点だとおもいます。お寿司屋さんが新鮮で良い魚を仕入れるのと同じで、コーヒー屋も新鮮で良い生豆を仕入れることが大事なことだと思います。いくら焙煎技術があっても状態の悪いものが良いものに変わるはずがありません。良い生豆を仕入れ、適正な加工(焙煎)を行い、理論に沿った抽出をする。そうすることによって初めてイメージを思い浮かべたコーヒーが提供出来るのではないかと思います。

またコーヒーの流通は生産国内で精製をし船によって消費国に輸出しているので、精製加工しているときに手を抜いたりすると香りにダメージを受けたりし、カップ(味をみる)するまでどんな味なのか分かりません。

このように仕入れる生豆だけでも気の遠くなるような情報が必要になり、流通している商品も収穫年度によって味が違うため、本当に農作物なんだなぁと実感させられます。

そして気象状況によって値段も変動し、味も変化する。 コーヒーを通して今後環境というものを見つめ直すことも必要なのではと考えています。

次の世代の人に、今以上の自然豊かな風景と環境、そしておいしいコーヒーを飲むゆとりを残してやらないといけないのではないでしょうか。そのためにも一人一人が環境を考え小さなことから実行していくことが大事なのではないでしょうか。話が少々ずれましたが、コーヒーという嗜好品からいろんな連想が出来るそんな仕事に就けていることを誇りに思い、ゆとりの時間をおいしいコーヒーと共に過ごしていただけたらと考えています。